رسالة في آداب التواصل الرقمي الخاص (1)

جدول المحتويات

زمان عن المنشورات المطولة.

«صديقتي الكتابة» كما يسميها صديقي العزيز.

وبما أنها فترة طويلة، فمن المتوقع مني وعليّ أن يكون الزاد ثمينًا، أخذًا بالمثل «من طوّل الغيبات جاب الغنايم».

من هذا المنطلق، سأبدأ التدوينة المطولة بمقدمة مطولة.

مقدمة المقدمة

خلال الشهور الماضية دخلت في حالة عُزلة رقمية واجتماعية، حذفت فيها جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من جوالي، وتوقفت عن التفاعل إلا مع أقرب المقربين، أو من تربطني بهم أعمال تتطلب التصرف المباشر. بدأتْ الحالة بتلقائية غير مختارة، إذ كنت منهمكًا في التركيز على إنجاز مهام محددة لها أجلٌ مسمّى، أخذت جلّ وقتي وانتباهي وجهدي، ودفعتني إلى اتخاذ قرار حذف تلك التطبيقات منذ أواخر سبتمبر 2024. عندما انقضت تلك المهام في بدايات ديسمبر الماضي (بالتزامن مع يوم انتصار الشعب السوري، ويا له من فأل!)، وجدت نفسي قد اعتادت غياب تلك التطبيقات، وغياب التفاعل مع الآخرين جملةً.

كنت أتابع كل شيء بصمت مطبق عبر جهاز اللابتوب، وفي أوقات محصورة، اللهم إلا في بعض المناسبات.

نعود الآن إلى الملاعب (على خفيف)، والتي لا يحضرها سوى ثلة من الهواة المعدودين (حبايبي والله :)

المقدمة الفعلية

في هذه الرسالة المختصرة التي استغرقت شهورًا من الطبخ على نارٍ شبه منطفئة، سأناقش «آداب التواصل الرقمي الخاص». سأبدأ في الجزء الأول بإيضاح المقصود من العنوان، ثم أحاول تتبع التسلسل التاريخي لأنواع التواصل الخاص، تاليًا سأعرج على مقارنة سريعة بين أشكال التواصل الرقمية والحضورية. وفي الجزء الثاني سأستعرض أنواع السلوكيات المختلفة للتواصل الرقمي الخاص على وجه التحديد، وأشارك توصيات عملية لسلوكيات صحية في هذا الصدد.

شرح العنوان

بدايةً لنشرع في إيضاح المقصود من العنوان، وذلك بالمرور على كل مفردةٍ مفردة:

«رسالة في آداب التواصل الرقمي الخاص»

- رسالة: يصف التهانوي في موسوعته البديعة «كشّاف اصطلاحات الفنون» الرسالة على أنها «الكلام الذي أرسل إلى الغير. وخصت في اصطلاح العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمية. والفرق بينها وبين الكتاب على ما هو المشهور إنما بحسب الكمال والنقصان. فالكتاب هو الكامل في الفن، والرسالة غير الكامل فيه». صحيح أن الرسالة هنا موصوفة بعدم الاكتمال، إلا أن منها ما ترك أثرًا بارزًا عبر الأزمنة والأمكنة. ففي الفلسفة، نرى «رسائل» الكندي والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا، وفي الأدب لا تغيب عنا «رسائل» أبي عثمان الجاحظ، وفي أصول الفقه تأتي «الرسالة» للشافعي، وفي التصوف نستحضر «رسالة المسترشدين» للحارث المحاسبي و«الرسالة القشيرية» للقشيري، وحديثًا ألّف محمود شاكر «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا». وفي غير ثقافتنا أُلّفت رسائل لا تقل أهمية، إن لم تَزِد، كرسالة «فن الحرب» لسَن تزو، ورسالة «العناصر» الإقليدية، ورسالة «الأمير» الميكافيلية، والرسالة الكوبرنيكية «حول ثورات الأجرام السماوية»، ورسالتيّ جون لوك عن الحكومة، ورسالة نيوتن «في المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية»، و«الرسالة المعنية بمبادئ المعرفة البشرية» لجورج بيركلي، و«رسالة في الطبيعة البشرية» لديفيد هيوم، و«رسالة اللاهوت والسياسة» لاسبينوزا، و«رسالة الكهرباء والمغناطيس» لماكسويل، ورسالتيْ «الاحتمال» و«المال» لجون كينز، إلى غير ذلك من الرسائل الفارقة.

بطبيعة الحال، لن تكون هذه الرسالة بمستوى الأمثلة السابقة، ولا قريبًا منها. تبعًا للتعريف المذكور آنفًا، يمكن اعتبارها محاولة غير مكتملة لمناقشة جملة من الأفكار المرتبطة بآداب التواصل الرقمي الخاص، وهو ما سأشرحه تباعًا.

- آداب: أقصد بها مجموعة من القواعد السلوكية المحمودة. أي يفضّل اتباعها من غير إلزام، سواء لأغراض عملية، أو أحكام قِيَميّة، وسواء كان التفضيل نابعًا ذاتيًا من طبيعتها (على فرض إمكان ذلك)، أو من داخل الشخص المتصرف، أو خارجيًا من المجتمع المحيط به. تقابلها من ناحية أخرى سلوكيات مذمومة (ذاتيًا أو داخليًا أو خارجيًا، أو خليط بينها).

أدرك أن التعريف المذكور مطاط بعض الشيء، وهو بالتأكيد لا يصل إلى معيار تمام الحد عند المناطقة في أن يكون جامعًا مانعًا. ومع ذلك، ارتأيته للاستعمال في هذه الرسالة على الأقل، ورضيت به تعريفًا بالرسم، لوصف جملة من القواعد السلوكية المحمودة تخص «التواصل الرقمي الخاص»، وهو ما سأشرحه تاليًا.

- التواصل: الإرسال والاستقبال الموجَّه بين طرفين فأكثر عبر وسطٍ ما. معنى الموجّه: المقصود، أي ليس عشوائيًا. وفعل التوجيه قد يكون من طرفٍ واحد أو أكثر، كما قد يحصل بصيغة نصية، أو بصرية، أو سمعية، أو حتى حسية، أو خليط يحوي أكثر من صيغة. والوسَط Medium هو القناة أو الوسيلة أو المجال الجامع بينهما.

- الرقمي: أي الحاصل عبر قنوات رقمية (بما فيها اتصال الجوال والرسائل النصية وغيرها من الوسائل التي أصبحت رقمية). هذا يستبعد التواصل الحضوري، والتلفَزي، والإذاعي، وكذا الورقي (إن كانت له بقية باقية).

- الخاص: أي ما ليس منشورًا في الفضاء العام. هذا يستثني أنواع التواصل الرقمي غير الخاص، مثل تغريدات تويتر/إكس العامة وردودها، أو فيديوهات اليوتيوب وتعليقاتها، أو ترندات التيك توك وميمزاتها، أو بثوث إنستغرام وكومنتاتها، أو منشورات لينكدإن ونقاشاتها، وما إلى ذلك من أشكال وأنواع متجددة من المحتويات العلنية في المنصات الرقمية.

اخترت التدوين عن «الخاصّ» على وجه التحديد لأني لاحظت فيه نقصًا هائلًا في المحتويات إذا ما قورن بالتواصل الرقمي العام، إذ إن الأخير مبحوث بكثرة في الأدبيات والسياقات الإعلامية والتسويقية.

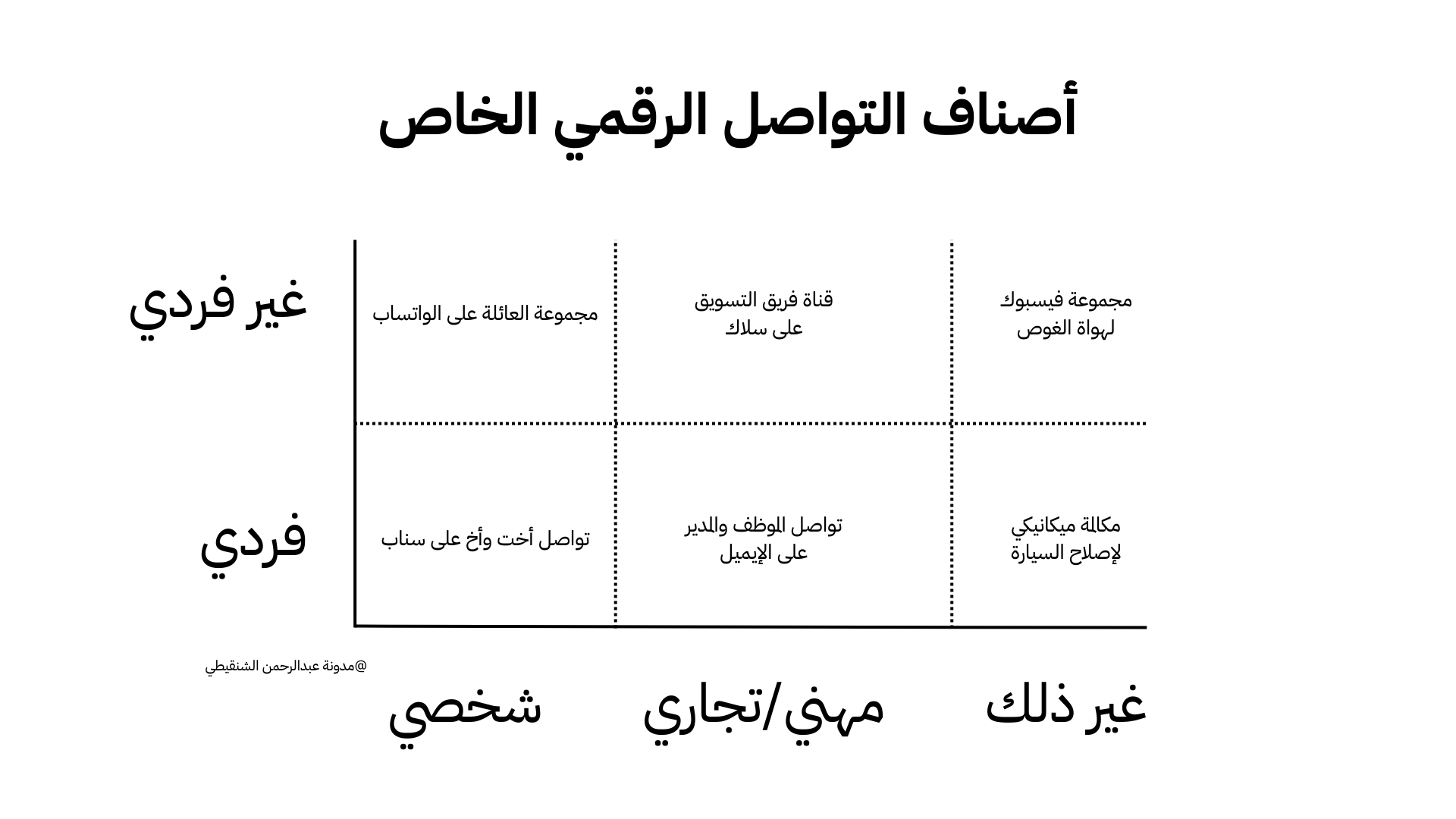

يمكن تصنيف أنواع التواصل الرقمي الخاص كالآتي:

- التواصل الفردي. أعني بين فرد وآخر فحسب، سواء كان:

- في سياق شخصي (مثل تواصل الأخت مع أخيها على سنابتشات)

- أو مهني/تجاري (مثل التواصل بين موظف ومديره عبر الإيميل)

- أو غير ذلك (مثل التواصل مع ميكانيكي لإصلاح السيارة عبر مكالمة جوال)

- والتواصل غير الفردي (الخاص وغير العلني). أي ما ضمّ ثلاثة أشخاص فأكثر، ويمكن أن يكون:

- في سياق شخصي (مثل مجموعة عائلية على الواتساب)

- أو مهني/تجاري (مثل قناة أحد أقسام منشأة ما على منصة سلاك)

- أو غير ذلك (مثل مجموعة فيسبوك خاصة بهواية ما)

التواصل الخاص عبر الأزمنة

حتى نفهم مسألة ماثلة بين أيدينا، من الجدير أن نتتبع التسلسل الزمني الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من خلال استعراض السياق التاريخي الذي يهمنا. من هذا المنطلق، سأستعرض ومضات تخص الوسائل المتنوعة للتواصلات الخاصة مرورًا بالأحقاب الزمنية المتتابعة. والآن، لننطلق سوية في رحلة مشوقة عبر الزمن.

عندما ننظر في التاريخ البشري للتواصل الخاص، يمكن تقسيم الحقب التاريخية على النحو التالي:

- حقبة ما قبل اختراع التراسل (تتداخل مع ما يسبق التاريخ المدون، وما قبل اختراع الكتابة)

- حقبة التراسل إلى ما قبل الهاتف (تمثّل معظم التاريخ البشري المدوَّن)

- حقبة الهاتف إلى ما قبل الجوال (~1900 إلى ~1980)

- حقبة الجوال إلى ما قبل الإنترنت (~1980 إلى ~2000)

- حقبة الإنترنت إلى ما قبل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي (~2000 إلى ~2010)

- حقبة الرقمنة ومنصات التواصل الاجتماعي (~2010 فما بعد)

مع ذلك، فضلت تحاشي التفصيل في كل منها، ومباشرة القول بتبسيط مختزل لغرض توضيح الفكرة فحسب، وذلك باختصار التحقيب Periodization هنا إلى حقبتين مفترضَتين: ما قبل الرقمنة، وما بعدها، متخذًا من «الرقمنة» مَقْسِما. هذه قسمة افتراضية وليست موضوعية بالمرة (كما هي كل التحقيبات)، لكني ارتأيتها لإيصال الفكرة بأوضح المسالك.

حقبة ما قبل الرقمنة

تخيل/ي نفسك الآن في عصرٍ يسبق الرقمنة وأي شكل من أشكال التقنيات الحديثة (إنترنت - جوال - هاتف ثابت - بيجر - كمبيوتر - وحتى الكهرباء). صحيح أن هناك تفاوت هائل بين العصور والمناطق الجغرافية، كما تختلف الأحوال بين الجنادر (جمع جندر) والطبقات الاجتماعية والمواضع العائلية وغيرها، لكن لنغض الطرف عن كل ذلك لوهلة، ولنستحضر وسائل التواصل الخاص. يأتي التواصل الشفهي الحضوري المباشر بين الأشخاص في المقدمة بلا منازع، ومن بعده التراسل الكتابي، ومن ثم التوصية (توصية شخص بإيصال رسالة شفهية إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص)، وأخيرًا الترميز المشفَّر. وفي ظروف خالية من التقنيات والصناعات الحديثة، من البديهي أن يكون كل من هذه الخيارات المتاحة مشوبًا بالتحديات الجوهرية.

فالتواصل الشفهي الحضوري يتطلب التواجد في نفس المكان والزمان، وهذا قد يتيسر للمتجاورين، إلا أنه متعسر على المتباعدين داخل المدينة الواحدة، ويزداد عسرًا على المتعايشين في مدن وبلدان مختلفة، وذلك بسبب صعوبة التنقل. فالانتقال عبر مسافة تستغرق ربع ساعة في السيارة اليوم يعادل تقريبًا أكثر من ساعتين مشيًا على الأقدام، وقد تقل المدة بعض الشيء لمن يركبون الدواب، إلا أن السرعة تبقى بطيئة مقارنة بوسائل التنقل اليوم، فضلًا عن وسائل التواصل اليوم، التي هي موضوعنا. إضافةً إلى مسألة التنقل بذاتها، هناك تفاصيل إضافية لوجستية قد تنغص العملية وتقطع الوصل.

أما التراسل الكتابي فقد كان ترفًا لا يتوفر إلا لطبقة استثنائية ومحدودة من البشر. أولًا لأن شريحة واسعة (إن لم تكن الغالبية العظمى) لا يتقنون القراءة والكتابة، بالتالي لابد من الاستعانة بكاتب، وهذا الأمر مكلف ماديًا، كما أن فيه اختراقًا مباشرًا للخصوصية. وحتى لو أتقنوا القراءة والكتابة فستكون مكلفة أيضًا بسبب شُحّ الأدوات كالحبر والورق. وحتى لو توفرت تلك العوامل فلابد من إرسالها مع شخص أو حمام الزاجل، وكلها خيارات مكلفة بطبيعة الحال. ولا ننسى أنه بعد المرور بكل تلك الأمور؛ قد يستغرق وصول الرسالة أيامًا وأسابيع وشهورًا مديدة، وقد تصل إلى الشخص الخطأ، كما قد لا تصل من الأساس.

وعندما نتأمل في خيار التوصية، تتكرر نقطة اختراق الخصوصية في التراسل، وتحديات التواصل الحضوري.

وفيما يخص الترميز المشفر فتحدياته تتجاوز كل الخيارات الأخرى صعوبة. فلابد من اختراع لغة جديدة للرموز فوق اللغة الأصلية، واتفاقٍ مسبق بين الأطراف المعنية على معانٍ لتلك الرموز، وأماكن وأوقات وضعها، وآليات للإرسال والاستقبال، وكيفية عدم كشفها، وتقليص المخاطر حال الانكشاف، إلى غير ذلك من التعقيدات.

كل ذلك وأكثر ساهم بطريقة ما في تطوير الوسائل عبر التاريخ والانتقال شيئًا فشيئًا نحو الحقبة الرقمية.

الحقبة الرقمية

جاءت الأدوات الحديثة فحولت أساليب التواصل الخاص جذريًا، ومعها تحولت حياتنا اليوم.

من المحاولات الأولى لأجهزة بدائية كالبيجر، والفاكس، والهاتف الدوار، الذي ترقى ليصبح الهاتف الثابت، ثم قفز من الأرض إلى الهواء مع الهاتف الجوال، الذي انطلق كمجرد جهاز للمكالمات والرسائل، وما لبث أن تحول إلى أداة ذكية متعددة الوظائف والإمكانات. من هذا المستطيل الصغير المقارب لحجم الكف، انفجرت عوالم لا يحصيها كائن بشري (مع كونها نهائية ومحصورة في الواقع، إذ إن المالانهاية مستحيلة الحصول واقعًا، وهذا نقاش مطول آخر).

وفي سياق التواصل الخاص تحديدًا، تمكنت التقنيات الحديثة من تجاوز حدود المكان والزمان والتكلفة التي كانت تكبلها في عصور سابقة. أصبح بإمكان إنسان يقطن في أقصى الأرض أن يتواصل مع آخر في الطرف المقابل من الكوكب خلال بضعة ثوانٍ، أو أجزاء منها، وبتكلفة لا تُذكر. كما تنوعت الصيَغ ولم تعد محصورة على الكتابة كما كانت في الأحقاب السابقة، ولم تقتصر على زيادة عنصر الصوت كما كان الحال قبل عقود معدودة، بل أُضيفت عناصر الصور الثابتة والمتحركة بالفيديو، والإيموجيز والأقنعة والشخصيات الكرتونية، كما أصبحت لدينا رفاهية للاختيار بين التواصل الحي المباشر والتواصل غير المتزامن، وتعددت السبل في تحقيق كل من الأنماط المذكورة. فالرسالة المكتوبة يمكن إرسالها عبر رسالة نصية، أو تطبيق تواصل خاص كالواتسآب، أو منصة إعلام اجتماعي مثل تويتر/إكس، أو عبر الإيميل، أو داخل محادثات لعبة قتالية...الخ. وكذا ينطبق الأمر على المكالمات الصوتية والمرئية وتجارب الوقائع الافتراضية.

سهّل ذلك تجاوز الكثير من الحواجز التي كانت معيقة فيما سبق، ووصّل العالم الشاسع ببعضه وقرّب تراميَ أطرافه، وخلق روابط مهمة كانت ستبقى مقطوعة إلى أبد الآبدين.

ولكن هل هذه هي الصورة الكاملة؟ وأي العصور أفضل؟

البعض يمجد الماضي وينتقد كل الحياة الحديثة بالمطلق (بما فيها، وبالأخص منها؛ وسائل التواصل)، ويرى العالم سائرًا على خط منحدر مع تقدم الزمن. أما البعض الآخر فيقدس المستقبل ويؤمن بغيبية أشبه ما تكون دينية بجميع التطورات التقنيّة، ويفترض أن العالم يسير على خط متصاعد للأمام مع مرور الزمن. كلا التوجهين مفرط في الإطلاقية. التاريخ لا يسير على خط زمني مستقيم (سواء نحو الانحدار أو الصعود)، وكل أشكال التواصل في الماضي والحاضر والمستقبل لها إيجابيات وسلبيات. هل يعني ذلك أنها متساوية تمامًا وفي جميع الحالات؟ لا أرى ذلك أيضًا. المسألة تتطلب مستوى رفيعًا من التفكير التشابكي والوعي التعقيدي الذي يرى الوقائع كما هي مهما تراكمت عليها العوامل والتشويشات.

التواصل الحضوري مقابل الرقمي

بعد أن استعرضنا التسلسل الزمني بانتقائية واختزالية هائلة، لنحاول الآن مقارنة كل من أنماط التواصل الحضوري والرقمي. سأقتبس الآن من نفسي -كما هي عادتي التي أرجو ألا تفسَّر بالنرجسية- فقرة من رسالة مطولة كتبتها منذ سنوات، ومن ثم سأعلق عليها من منظوري اليوم:

«لا أفضِّل التّكَاتُب (texting) كوسيلة للتواصل -ولا التواصلَ الرقميّ برمّته- وذلك للأسباب الآتية:

أ.

احتمالية الخطئ فيه تكون أضعاف أضعاف أنماط التواصل الأخرى. فالخيال مع القراءة يملؤ -من كيسه- فراغات الصوت، والصورة، والرائحة، والملمس، والإيقاع الحضوري (vibe)… وغير ذلك. قد يُعدُّ ذلك من مزايا القراءة، وهذا صحيح في سياق الأعمال الإبداعية. أما فيما يتعلق بالتواصل البشري، فالدِّقة هي المطلوب الأول، وهي تقِلُّ كثيراً بالكتابة والقراءة، والتواصل الرقمي عموماً. لذلك؛ يكون ترتيب تفضيل التواصل عندي (بحسب دقّة الاتصال بين الطرفين) كما يلي:

١- التواصل الحضوري

٢- الاتصال الرقمي البصري

٣- الاتصال الصوتي

٤- الكتابة

ب.

إضافةً إلى مسألة الدقة والتكييس في «مضمون الرسالة»؛ يضيف التواصل الرقمي هامشاً كبيراً للخطئ في تفسير «السلوكيات الرقمية» للطرف الآخر. أمور من قبيل «ردّ علي/ما رد علي» «أرسل/ما أرسل» قد تكون متأثرة بالتواصل الرقمي نفسه، وقد تتأثر بدرجة أعلى بما هو خارج تماماً عن عالم الديجيتال.

مثال بسيط: شخصان في محادثة كتابية، يتوقف أحدهما فجأةً عن الرد والتفاعل، فيقوم الآخر بتفسير ذلك السلوك (بوَعيٍ أو لا وعي) على أنه قلة اهتمام، بينما في الواقع يكون السبب الحقيقي للتوقف متعلق بأمر في الحياة الواقعية (ضيف دخل عليهم - إشارة المرور صارت خضراء وهو يقود السيارة - الذهاب للحمام…).

الحياة الواقعية بذاتها تحمل هامشاً للخطئ في تفسير المواقف والأفعال، والعالم الرقمي يفسح المجال لتوسيع ذلك الهامش بدرجة غير مسبوقة.

ج.

السبب المهم الأخير لعدم تفضيلي التواصل الرقمي: الأمان والخصوصية. كل من نشَرَ أو شارَك شيئاً عبر الشبكة العنكبوتية فقدْ فقَدَ قدراً من الأمان، وقدراً من الخصوصية، وعرَّضَ نفسه لنسبة من المخاطرة، قلَّت أم كثرت.»

كانت هذه قناعتي إلى عهد قريب. أما اليوم فقد تغير منظوري تجاه المسألة.

المنظور التعقيدي والتشابكي

العالم اليوم أصبح أكثر تعقيدًا وتشابكًا، لذا لابد من التعامل معه على هذا الأساس. وحتى لو كان التواصل الحضوري مفضلًا بالمطلق (وهو رأي لا أتبناه)، فإننا لا نقدر على تجاهل الواقع الفعلي، المادي الملموس والاجتماعي المحسوس، والتصرف كما لو أننا عدنا 50 سنة إلى الوراء.

صحيح أن التواصل الحضوري قد يكون أكثر دقة بسبب العوامل الجسدية والإيقاعية، إلا أن الدقة الشديدة ليست كل شيء. كما تجدر الإشارة إلى أن التواصل الحضوري هذه الأيام لم يعد تمامًا كالتواصل الحضوري في العصور السابقة، فهو متداخل بشدة مع التواصل الرقمي، ولم يعد هناك خط قاطع يفصل بينهما بالكلية. لقد وصلنا إلى حالة الواقع الفائق HyperReality التي نظّر لها المفكر الفرنسي جان بودريار، وتناولها الفيلسوف الإيطالي البريطاني لوتشيانو فلوريدي -من زاوية مختلفة- عندما قدم فضاء الإنفوسفير InfoSphere في أطروحاته حول فلسفة المعلومات Philosophy of Information.

المنظور التعقيدي والتشابكي لا يعني السقوط في نسبية مطاطة تُنتج عدمية غير عملية. أرى أنه يمكن الحكم على نمط ما بأنه أفضل أو أسوأ من الآخر موضوعيًا، ولكن بشرط تحديد معيار أو معايير مسبق/ة تكون تابعة للغاية المرجوة. وحتى مع وجود المعيار أو المعايير، لا نملك الحكم على نمط أو آخر بالمطلق، وإنما بحسب كل حالة بمفردها، ومقارنتها مع حالة أخرى محددة. فالمعيار قد يكون موضوعيًا بالجملة، ولكن تطبيقاته تختلف بحسب الحالات الماثلة أمامنا.

منظوري الحالي

بعد خليط عجيب يمازج بين التأملات والتجارب، والجمع بين عمليات التفكير العقلية والتصرفات الواقعية التجريبية؛ توصلت إلى أن نمط التواصل الأفضل يتفاوت بحسب كل سياق. فهناك مواقف يكون التواصل الحضوري فيها مفضَّلًا، ومواقف أخرى تتفوق فيها الوسائل الرقمية، ومواقف بينهما، ومواقف لا حضوريًا ولا رقميًا.

كيف نميز بينها؟

الطريقة المثلى هي طرح السؤال عمليًا عند كل موقف «ما أفضل وسيلة للتواصل الآن؟»، ولكننا في هذه الرسالة نحاول تحديد بعض القواعد العامة التي توفر مؤشرات مسبقة تساعد في إنارة الطريق.

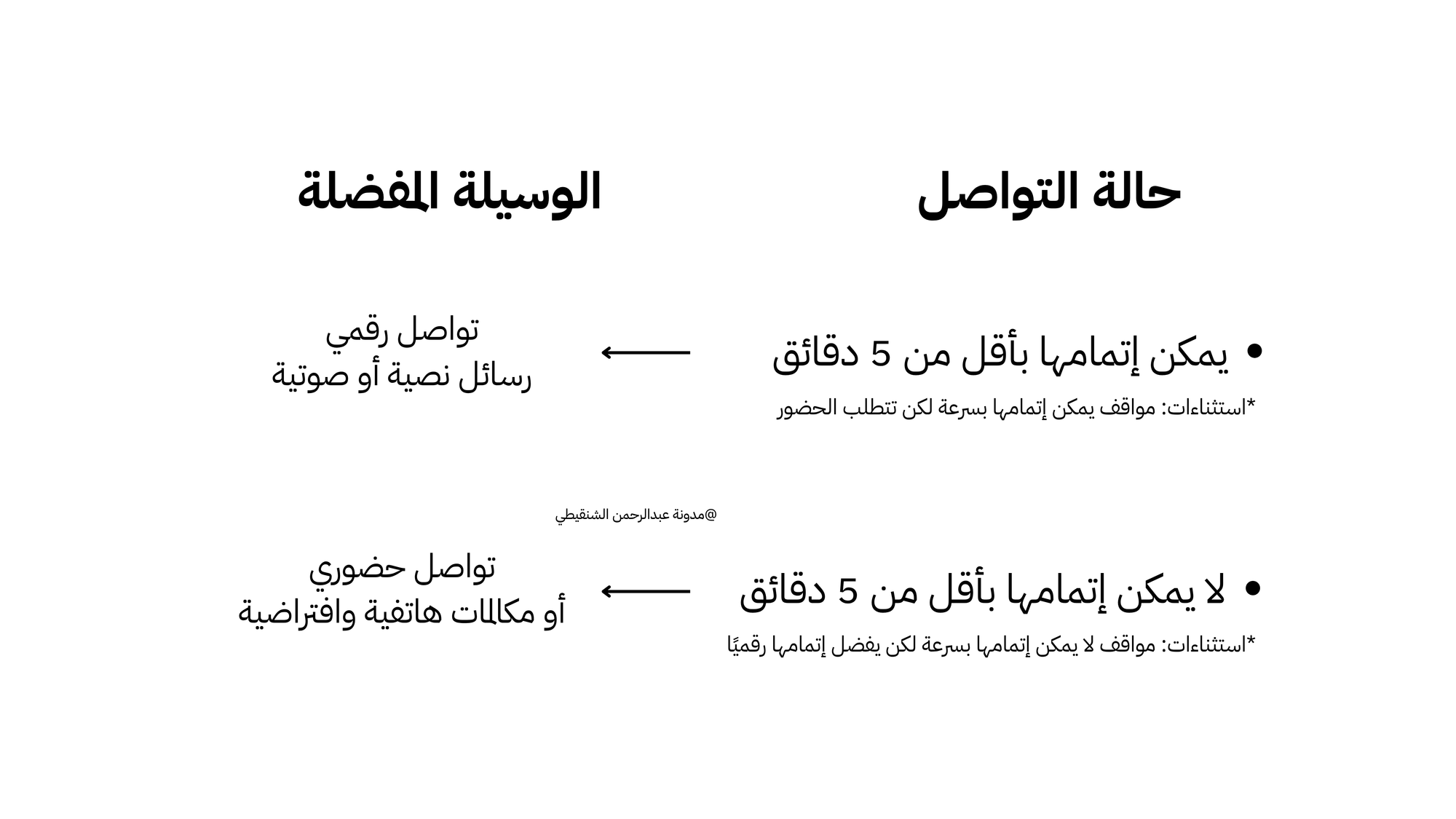

بوجه عام، يمكن تصنيف حالات التواصل بحسب مستوى «الأخذ والرد» كما يلي:

- التواصل إما لا يتطلب أخذًا وردًا مستمرين (أي يمكن الرد عليه بسرعة لا تتجاوز الدقائق الخمس)

في هذه الحالة، تكون الوسائل الرقمية مفضلة بالعادة، وخاصة بالرسائل النصية أو الرسائل الصوتية.

- أو يتطلب أخذًا وردًا مستمرين (أي لا يمكن الرد عليه خلال 5 دقائق أو أقل)

هنا يكون التواصل الحضوري مفضلًا، وإن لم يتيسر فيمكن تعويضه بمكالمة هاتفية أو افتراضية.

– استثناءات

هناك أمور لا تتطلب أخذًا وردًا مستمرين (أي يمكن إتمامها بسرعة) لكن تتطلب الحضور، مثل المناسبات المهمة (رؤساء الدول والتجار الكبار أحيانًا تجمعهم لقاءات يلبثون فيها ربع ساعة أو أقل).

بالمقابل، هناك أمور تتطلب أخذًا وردًا مستمرين، ومع ذلك من الأفضل إتمامها رقميًا (كبعض رسائل الإيميل الرسمية في العمل).

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول، الذي يعد بمثابة المقدمة التمهيدية. الجزء الثاني سيحوي لُب الرسالة.

النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لتلقي آخر التحديثات.