إدنبره - المدينة التي وقعت في غرامها

جدول المحتويات

زرت مدينة إدنبره (عاصمة اسكتلندا) في رحلة عائلية لمدة أسبوعين، ما بين 19 جولاي و 2 أوقست 2024. كانت هذه زيارتي الأولى للمدينة (ولاسكتلندا عمومًا، إذا اعتبرناها مختلفة عن بريطانيا).

البداية كانت خالية من التوقعات. لم أقرأ حرفًا عن المدينة إلا عند رحلة الذهاب (تصفحت ويكيبيديا سريعًا). لم أبحث عن أي مَعلم، ولم أتعنَّ ترتيب الأنشطة والفعاليات (أختي تكفلت بذلك مشكورة). كل ما كنت أعرفه مسبقًا كان معلومات تتعلق بجامعة إدنبره وقسم الفلسفة فيها، الذي يدرّس فيه الدكتور فيدور بينيفيتش Fedor Benevich المتخصص بالفلسفة الإسلامية، وفلسفة ابن سينا تحديدًا (وهو أحد تلامذة الدكتور بيتر آدمسون Peter Adamson). أيضًا كان لدي انطباع مسبق عن اسكتلندا أنها احتوت فلاسفة وأدباء وعلماء وشخصيات مؤثرة منذ عصر النهضة. يبدو أن هذا الانطباع قد تُرك في ذهني منذ 9 سنوات، في شهر أغسطس من عام 2015، عندما التحقت بدورة مقدمة إلى الفلسفة التي تعرضها جامعة إدنبره على منصة كورسيرا.

بعيدًا عن التوقعات حول المدينة نفسها، كانت لدي نية تخص هذه الرحلة بالتحديد، وهي الاستمتاع بأقصى قدر ممكن، وأن يكون «المود» مود وناسة واسترخاء واتصال بالعائلة. جاءت هذه النية بعد دعمٍ وتحفيز ممّن حولي (ممتن لهم حد السماء!). ساعدني ذلك كثيرًا في الخروج من حالة المزاج السلبي التي كنت أمر بها قبل الرحلة، وأعادني إلى نقطة توازن جيدة بعدها. أظن أنه لولا ذلك التحفيز ووضع النية المسبقة لكانت التجربة مختلفة تمامًا.

التقيت بأهلي في إدنبره بعد انقطاع لبضعة أشهر، إذ أنني كنت -وما زلت- خارج المملكة. رؤيتهم مجددًا أنعشتني وأدخلت البهجة والسرور إلى قلبي.

الاعتراف بحظوظ الحياة

أعد من القلة المحظوظة في العالم ممن يتمتعون بفرصة السفر خارج بلدان نشأتهم لأسباب سياحية، ومنذ الصغر.

هل تعلمون، عزيزي وعزيزتي وأعزائي القراء، أنه بالرغم من ملايين الرحلات الجوية والأحجام المليارية لشركات الطيران والقطارات والمواصلات البرية والبحرية، إلا أن هناك تقديرات ترجّح أن أكثر من نصف البشر لم يخرجوا من بلدان نشأتهم طوال فترة حياتهم؟ بل إنه من المرجح أن معظم سكان العالم لا يحملون جوازًا للسفر من الأساس. لقد كانت هذه المعلومة صادمة بالنسبة لي، وستكون صادمة للمرتحلين أمثالي.

هناك تقديرات تفي بأن وسيط Median من لم تسبق لهم مغادرة بلدان نشأتهم تساوي 21%، إلا أن البيانات ليست واضحة تمامًا، وهي تتراوح بشدة بين البلدان المختلفة. أما بخصوص الهجرة، فإنها تُقدَّر بنسبة 3.6% عالميًا. أي أن ما يقارب 96.4% من سكان العالم لا يغيرون بلدان معيشتهم الأصلية. (الحديث هنا عن تغيير الدولة وليس المدينة).

على أية حال...

لم أنشأ ضمن عائلة فاحشة الثراء، لكني عشت حياة مرفّهة إلى حد كبير، وأستطيع تصنيف أسرتي بأنها فوق متوسطة بالنسبة إلى سكان مدينة الرياض. إضافة إلى ولادتي في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تمتعت بسفرات صيفية مع العائلة بمعدل شبه سنوي تراوحت من دول الخليج المحيطة بالمملكة، مرورًا ببعض الدول العربية، ودول شرق آسيا، وأمريكا، وأوروبا. أعترف بهذه الأفضلية وأشعر بالامتنان الكبير تجاهها وتجاه من كان خلفها.

منظوري تجاه السفرات العائلية السياحية

في صغري كنت أعتبر السفرات العائلية فعالية مسلية، وكانت تأتي بقرارات من الأعلى (الوالدين) دون اختيار وتوجيه مباشر مني أو من إخوتي. كنا نشارك في بعض القرارات أحيانًا عبر التصويت، لكن القرار النهائي بطبيعة الحال لم يكن بأيدينا، سواء فيما يخص الوجهة أو الفعاليات والأنشطة ضمن جدول الرحلة نفسها. هذا أمر طبيعي بحكم صغر السن، وكنت أتسلى بتلقائية في معظم الأحيان.

مع مرور الوقت والنضوج والاستقلال عن الأهل في السكن والمال، انطلقت منفردًا في موال السفر والترحال، واستوعبت الفرق الهائل بين رحلاتي الشخصية ورحلات العائلة السياحية. رحلاتي الشخصية عادةً ما تنضوي على احتكاك أكبر بالبشر والناس والتعرف على الثقافات والأشخاص، وبناء روابط مستدامة مع أهل البلد، والتركيز فيها يكون منصبًا على التجارب أكثر من الأشياء والأماكن، كما أنها تتصف بالعفوية والمرونة العالية، وتتيح لي أقصى درجات الحرية في اختيار ماذا أفعل (أو لا أفعل) وإلى أين أذهب (أو لا أذهب)، وهي تعفيني من ثقل تحمل المسؤولية والانتباه للآخرين. أصبحت أجد فيها قيمة عالية لا تقدر بثمن، وذكريات خالدة لا يمكن لها أن تُمحى قبل أن أُمحى. لم يصبح السفر عندي مجرد «تسلية» هامشية، بل أصبح من تلك الأمور المفصلية التي تطبع أختامها الدائمة على أوراق الروح، مثل حُبٍّ عميق، أو عملٍ مستنزِف، أو التزامٍ بعادة صحية.

إضافة لذلك، أصبح لدي إدراك أكبر وتقدير أعلى لقيمة الريال والدرهم والدولار وكل عملة من المال، وبالتالي أصبح هناك ترشيد للصرف نحو الأمور التي أعتبرها أكثر جديةً وجذريةً.

من بعد أسفاري المغيِّرة تغيرت نظرتي تجاه السفرات العائلية، وتحول منظوري وشعوري الداخلي تجاهها من كونها مسلية نوعًا ما، إلى الحكم عليها بالسطحية والتبذير على أمور لا تستحق الكثير، مثل المولات والمطاعم والمعالم السياحية المصطنعة. عندما تبنّيت هذا النمط من التفكير توقفت عن الاستمتاع بالرحلات العائلية، وأصبح انضمامي إليها بمثابة العبئ النفسي والمادي أكثر من كونه رحلةً للتمتع والتنزه.

مؤخرًا بدأت رؤيتي تتغير من جديد، وتكونت نظرة مركّبة تأخذ المنظورات السابقة بالحسبان وتتجاوزها. صحيح هناك بعض الأنشطة التي أعتبرها سطحية (أي التي لا تلامس روحي) وصرفيات عالية يمكن لها أن تقل، ولكن:

- أولًا: ازداد تقديري لقضاء الوقت مع العائلة. فقد رأيت الكثير ممن لا يملكون فرصة الاجتماع مع أهاليهم تحت سقف واحد، سواء بسبب التباعد والشتات الجغرافي، أو التفكك العلائقي. وهكذا أصبحت أنظر لسفر العائلة السياحي على أنه فعالية مثرية لإنعاش وتجديد الروابط الأسرية. هناك أساليب متعددة للم الشمل والتفاعل وتعزيز الروابط والعلاقات داخل الأسرة. السفر أحد الأنشطة المناسبة لذلك.

- ثانيًا: أصبحت لدي قدرة أكبر على المساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات وتوجيه الرحلات نحو ما أرى فيه القيمة المستحَقة. يعني بدلًا من التذمر والتشكي، أستطيع البحث بنفسي واقتراح أماكن وفعاليات وإنشاء جدول مناسب والإشراف على سيره عمليًا. الكثير من البشر يعانون بسبب النزوع نحو التفكير الحانق المنتقِد وغير المسؤول، ولو أصبحوا في موضع المسؤولية لكان أداؤهم بمستوى من ينتقدون أو أقل. (وهناك من ينتقدون بوَعي أيضًا)

- ثالثًا: يمكن التمتع بمزايا السفر الشخصي، مثل الاسترخاء و«الفصلة» لإعادة الشحن، وأيضًا التعرف والتعرض لأساليب حياة مختلفة تفتح الآفاق، خلال الرحلات العائلية. السفر الجماعي لا يعني بالضرورة قضاء الوقت معًا 7/24.

والآن لننتقل إلى صلب الموضوع: إدنبره الجميلة.

لماذا وكيف أوقعتني إدنبره في غرامها؟

مثلما نقع في حب الأشخاص، يمكن أن تأسر قلوبَنا الأماكن. هذا ما حصل معي في إدنبره الجميلة. وكما تبدأ قصص الرومانسية والغرام، شعرت بأعلى درجات التناغم مع هذه المدينة البديعة. قد يرى البعض أن مشاعر الحب لا تقبل التفسير، ويحيلونها إلى نواميس كونية أو روحية غامضة. لكني أميل إلى المدرسة الأخرى التي تحلل كل شيء وتحاول إيجاد الأسباب المؤثرة والعوامل المساهمة في حصول ظاهرة ما، أيًا كانت، بما فيها الحب.

أحببتُ إدنبره، هذه مشاعري تجاه المدينة. ولكن لماذا وكيف؟ عندما أحلل هذه المشاعر، تتبادر إلى ذهني الأسباب والعوامل التالية:

- التعددية مع الانفتاح والتقبل: بعض البلدان فيها تنوع هائل في التركيبة السكانية، مع ذلك تجد فيها ألوانًا من التحيز والعنصرية الظاهرة أو الخفية تجاه الأجانب. أما في إدنبره فقد كان الأمر مختلفًا. أجد فيها تعددية مثرية مع انفتاح وتقبل لجميع الثقافات والأعراق. لم أشعر أنني غريب فيها، فالكل يُعامل باحترام وترحيب ملاحَظ.

- حسن المعاملة: بحسب تجربتي الشخصية، وجدت معاملة طيبة من معظم الأشخاص الذين احتككت بهم خلال تواجدي في المدينة. من موظفي الاستقبال في الفندق، وسائقي التاكسي، والبائعين في المحلات، وعامة الناس في الباصات، وغيرها من المواقف. الناس بالعموم «مروّقين/ريلاكسد». حتى المشردين من الهوملس (وهم قليل) تجدهم يفترشون أطراف الأرصفة مع لافتة كُتبت عليها عبارة التماس وطلب للمساعدة، دون الحديث بكلمة حتى، فضلًا عن الإلحاح بالطلب، كما هو الحال في بعض البلدان.

بطبيعة الحال، التجربة الشخصية لا يمكن تعميمها بالمطلق، لكنها تعطي مؤشرًا عامًا. فهناك بلدان كانت تجاربي الشخصية فيها سيئة، ثم سمعت ورأيت كثيرين غيري يتذمرون عنها وعن تصرف أهلها مع السياح والأجانب؛ يصبح الأمر ظاهرة تستحق أن تؤخذ بالحسبان، حتى مع انعدام وجود أي دراسة علمية تثبت ذلك، وكذا الأمر في التجارب الإيجابية.

- الأمن: تعدّ إدنبره من المدن الآمنة. فلا أقلق عند إظهار أكثر من جوال أو كاميرا أو لابتوب أو غير ذلك من الأجهزة أو الألبسة. وقد دلّ على ذلك موقف حصل مع أختي الكبرى سأذكره في فقرة لاحقة.

- الحجم: هناك عبارة رائعة تُنسب لجلال الدين الرومي يقول فيها:

Life is a balance between holding on and letting go

الحياة موازنة بين بين الشد والإرخاء

تقع المدينة على ذلك الخط الذهبي المتوازن. فهي ليست بالعملاقة Metropolitan، كما أنها ليست بالقرية الصغيرة. أعتبر هذا النوع من المدن مثاليًا للعيش على المدى البعيد، خلافًا للمدن الصاخبة، أو القرى المتواضعة. عايشت هذا واقعًا عند زيارتي، إلا أن الأرقام فاجأتني بإيجابية، وعززت وجهة النظر هذه أكثر فأكثر.

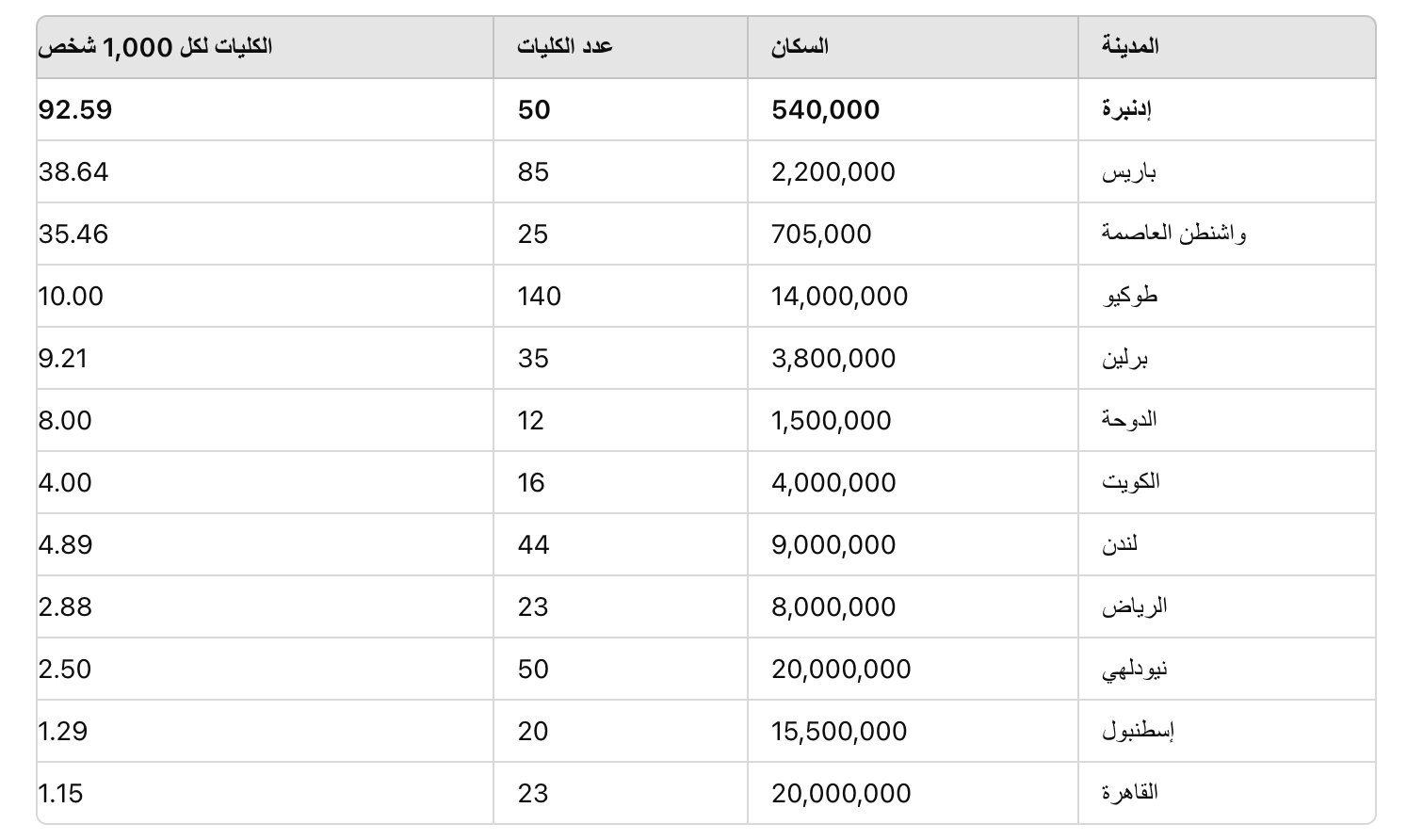

لأخذ لمحة سريعة، طلبت من العم تشات جي بي تي إنشاء جدول يقارن بين بعض العواصم حول العالم من حيث عدد السكان، حجم المدينة، والكثافة السكانية، مرتبة بحسب الكثافة السكانية (من الأعلى للأدنى):

أول ما فاجأني هو عدد السكان. كنت أدرك أنها أصغر من لندن مثلًا، لكن لم أتوقع ألا يتجاوز سكانها حاجز المليون نسمة. المساحة الصغيرة تجعل التنقل أسهل وأسرع، وانخفاض الكثافة السكانية يعني وجود مساحة أكبر لكل شخص.

- التعليم المتقدم: ذكرت جامعة إدنبره في بداية الحديث، وهي بحد ذاتها كافية للاستدلال على جودة التعليم في هذه المدينة الراقية، إذ تُعد من أقوى الجامعات على مستوى العالم، وخرّجت مجموعة من رموز الفلاسفة كديفيد هيوم وآدم سميث، والعلماء أمثال تشارلز داروِن وجيمز كليرك ماكسوِل ومخترع التلفون ألِكسندر جراهام بِل، والأدباء مثل السيد آرثر كونان دويل (مؤلف شارلوك هولمز، وهو الذي سُمّيت شخصية «كونان» عليه) والسيد الشاعر وولتر سكوت وأيضًا مؤلفة هاري بوتر جي كي رولنق.

تظهر آثار قوة التعليم في حياة إدنبره اليومية. يُلاحظ ذلك في تعامل الناس، من سائقي التكاسي والباصات، والنوادل في المقاهي والمطاعم، والبياعين في المحلات، وموظفي الاستقبال في الفنادق، وعامة السائرين في الطرقات، والمسؤولين في المتاحف والمكتبات، إلى أرقى النخب في بعض الأنشطة والفعاليات.

يمكن تمييز الإنسان «المتعلم» عن غيره بسهولة نسبية. لا أعني التعليم الرسمي بطبيعة الحال، وإنما مستوى الوعي والإدراك لدى الشخص. هذا المستوى يتوصل إليه عادةً عن طريق عملية التعلم، أي السعي في طلب إدراك جانب من جوانب الواقع (في حال العلوم)، أو الواقع بشموليته الكاملة (الفلسفة والروحانيات والفنون وغيرها). هذه العملية بحد ذاتها، بعد الممارسة المستمرة، تتحول إلى ملَكة راسخة في النفس، وكيفٍ لا ينفكّ عن جوهر الفرد. هذه الملَكة تصاحبها صفات معينة هي من طبيعة التعلم، مثل التواضع، والاستماع للآراء والمنظورات المتنوعة، والاعتراف بتعقيد الواقع وتشابكه، والانفتاح لما هو جديد ومختلف، والفضول في مواجهة المجهول، والمرونة لتغيير المنظور، والاعتراف الذاتي بالقصور، وغيرها من الصفات المهذبة للنفس. هذا في الأصل. قد توجد استثناءات لدى البعض كأن يتحول العلم إلى وسيلة للتكبر واحتقار الآخرين، أو أداة للتلاعب بالآخرين والتحكم بهم والتسلط عليهم، أو الوقوع في شلل التحليل، أو الاكتئاب واليأس للفجوة بين الواقع والمأمول، إلى غير ذلك من آفات العالم والمتعلم والمتعالم. لا أقصد هنا ذم «غير المتعلم»، إذ قد نصادف أمّيًا يرقى بأضعاف مضاعفة عن آخر يعد علّامة زمانه. فقط أردت الإشارة إلى أن أُناس إدنبره تظهر فيهم صفات المتعلمين بمستوى يفوق متوسط المستويات التي لاحظتها شخصيًا في أغلب البلدان التي زرتها سابقًا.

هذا أمر غير مستغرب، فكل من يقطن فيها لابد له من الاحتكاك بمؤسسات التعليم العالي، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة. خطرت هذه الملاحظة في ذهني لحظة اطلاعي على عدد السكان. جامعة إدنبره تضم ما يقارب 40,000 من الطلبة، والطاقم الإداري والتعليمي يقارب عددهم 11,000 شخصًا، أي أن مجموع المنتمين إلى الجامعة من الطلبة والموظفين يقارب 51,000، أي حوالي 10% من عدد السكان. كل من الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية لابد لها من الاحتكاك بالمجتمع في الحياة اليومية، في المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والسكنية والمواصلات العامة وغيرها من مناحي الحياة المختلفة. إذا أضفنا الأعمال والفعاليات الموسمية التي تتعاقد فيها الجامعة مع جهات وأفراد في أعمال مستقلة، فسترتفع الأعداد والنسب، وما زلنا نتحدث عن جامعة واحدة فحسب.

جامعة إدنبره لا تشعر بالوحدة في مدينتها، فهناك مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المنتشرة في أرجاء المدينة، وهذا يجعل التعليم جزءًا لا يتجزَّأ من هوية المدينة نفسها.

طلبت من العم تشات جي بي تي إنشاء جدول آخر يقارن بين المدن المذكورة في الجدول السابق من حيث عدد الجامعات والكليات ومعدل توفرها لكل 1,000 نسمة، وترتيب المدن بحسب انتشار تلك المؤسسات:

قد لا تكون الأرقام دقيقة تمامًا. وحتى لو كانت دقيقة، فقد تعني أمورًا مختلفة. قد تكون هناك جامعة واحدة عملاقة تعادل وجود 10 جامعات مثلًا، كما يمكن للتعليم أن يتم خارج أطر المؤسسات التعليمية. مع ذلك، يعطينا الجدول مؤشرًا حول مستوى التعليم في إدنبره.

- مزايا أخرى

- القوة الاقتصادية والتقدم التقني: صحيح أن عدد السكان منخفض نسبيًا، إلا أن المدينة وسكانها يتمتعون بالصلابة الاقتصادية، ومواكبة أحدث التقدمات التقنية، مع الحفاظ على العراقة التاريخية.

- العراقة التاريخية: تأسست المدينة عام 1,583م كما هو مكتوب في صفحة ويكيبيديا، أي قبل أكثر من 4 قرون (400+ سنة). تعجبني المدن ذات الاستمرارية التاريخية. أفتقد هذا الطابع في مدينة نشأتي (الرياض). كل من يزور إدنبره يمكن له استشعار العراقة والأصالة، فهي حاضرة ومعاشة ماديًا في المباني والطرقات، وفي الألبسة والمأكولات والمشروبات، وأيضًا في العادات والمناسبات.

- الخدمات العامة كالمواصلات والصحة والتعليم: كلها متوفرة بسلاسة تتناسب مع أغلب الفئات والطبقات، وهذه من عوامل الهدوء والسلام الملاحظة بوضوح في ناس إدنبره.

- الڤايب العام: هذا المزيج من التعددية والانفتاح، حسن التعامل، الأمن العالي، الحجم المثالي، التعليم المتقدم، القوة والتقدم في الاقتصاد والتقنية، العراقة التاريخية، الخدمات الميسّرة، هدوء الناس وطيبتهم، وحتى نوعيتهم... كل ذلك وأكثر أشعرني بأن «الڤايب العام» أو طابع المدينة يشبهني وأشبهه إلى حد بعيد.

ولكن كما يقال: الزين ما يكمل.

سلبيات

بطبيعة الحال، في هذا العالم لا نملك الكمال. هناك جانب آخر في كل شيء، حتى في إدنبره الجميلة. سأمر عليه سريعًا:

- المباني الشاحبة: هذا هو الجانب الآخر للعراقة التاريخية. الحفاظ على التراث المادي والمعنوي أمر جميل ومطلوب لعدة اعتبارات، فهو يعطي المدينة طابعًا خاصًا تمتاز به عن سواها، ويضفي عليها نكهة خاصة. إدنبره لها ذلك الطابع الغرائبي الذي يشبه (أو تشبهه) عوالم هاري بوتر إلى حد ما. الطابع جميل وفريد عند زيارته سياحيًا، لكن البقاء فيه لمدة طويلة قد تسبب نوعًا من الكآبة.

- الأجواء الداكنة: زيارتي كانت في «عز الصيف». مع ذلك، لم تفارق الغيوم المدينة يومًا، والشمس أطلّت علينا أيامًا معدودات، وكأنها مخطوبة تمشي على استحياء. لم تتجاوز الحرارة 24 درجة مئوية، ومرّت أيام كان البرد فيها محسوسًا، والمطر يسّاقط فيها مدرارا. قد يبدو هذا الأمر رائعًا لي كسائح وزائر عابر، لكن ليس بالمطلوب لذاته على الدوام.

- ارتفاع التكاليف: هذه مسألة مهمة، لكنها متفهمة. فلو كانت المدينة منخفضة التكلفة لأتاها الناس من كل حدب وصوب، ولآلت نحو فسادها مع مرور الوقت. إدنبره لها ثمنها، ومن يردها لابد له من تحمل ذلك الثمن. وكما يقول أبو الطيب المتنبي:

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ

وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ

هذه أبرز السلبيات التي وجدتها، وهي قطعًا لا تصل إلى مستوى المزايا المذكورة في الفقرة السابقة، كما أنها لا تقلل قدر إعجابي بالمدينة، بل تجعل من مشاعري تجاهها أشبه بوصف كلمات أغنية All of Me

'Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

ترجمتها بالآتي:

...لأن كل ما بي

يحب كل ما بك

حبًا يحيط جميع أطرافك، وشتى اعوِجاجاتك

وكل نقائصك الكاملة

مواقف

لنتجاوز حِكَم المتنبي ورومانسية جون ليجند. سأشارك الآن بعض المواقف البارزة التي حصلت معي خلال الرحلة.

التحدث مع الغرباء في جناح القراء

أثناء رحلة الذهاب، جلست في مقعد ممرّ الركاب وعلى يساري فتاتين شابتين. لمحت كتابًا مع الفتاة التي بجانبي، وأُثير فضولي للتعرف على الكتاب (نعم أعزائي الذكور، الكتب تثير فضولي أكثر من الفتيات في كثير من الأحيان :). كنت أشعر بنعاس شديد لأن موعد رحلتي كان في الصباح الباكر، فطبقت طقسي المعتاد في تفعيل «وضع الطيران» لجسدي وذهني، إضافة إلى هاتفي، لاستغلال الرحلات الجوية في تعويض الرصيد الناقص من الاحتياجات النومية. وبينا أنا نائم بين الأرض والسماء، إذ ترنّ عبارة Existential Crisis (أزمة وجودية) من أذني اليسرى ضمن محادثة تخللتها ضحكات خافتة لا أذكر منها غير تلك العبارة التي التقطها عقلي اللاواعي. أكملت ديوني النومية ساعة أو اثنتين، ثم قرر عالم الأحلام طردي من مملكته وترحيلي إلى عالمي الواقعي. بعد استيقاظي بلحظات إذ بالفتاة على يساري تطلب مني القيام لتتمكن من الذهاب إلى دورة المياه. قمت من مقعدي وأتحت لها المرور، فقامت هي ولحقتها الفتاة الأخرى أيضًا وعبرتا من أمامي. عدت للجلوس في مقعدي، وإذا بي ألمح صورة «ألبير كامو» على خلفية كتاب الفتاة التي بجانبي. إلى ما قبل هذه اللحظة كنت شاكًا فيما سمعت مسبقًا، وكانت احتمالية أن يكون سماعي لعبارة Existential Crisis مجرد أحلام وهمية اختلطت بحاتي الواقعية، لكن بعد رؤية كتاب «كامو» تأكدت من صحة ما سمعت، وفكرت بسؤال الفتاة عن الكتاب. عادت الفتاتان، ترددت بالسؤال من عدمه، إلى أن قررْتُ فعزمت فسألت، فأكّدَت لي أنه فعلًا كتابٌ لألبير كامو، وقلبَت الكتاب فظهر العنوان بلغة غير إنجليزية. سألتها عن العنوان فردت أنه كتاب «الغريب»، فرددتُ قائلًا أنه من أكثر الكتب تأثيرًا عليّ، على الأقل في مرحلة سابقة، ثم انضمت إلينا الفتاة الأخرى على يسارها (أي عند النافذة) وقالت أنها سألت عن ذات الكتاب، وعلّقت بأن الكتاب يمثل الأزمة الوجودية في أوضح صورها.

انطلقنا في محادثة رائعة حول مواضيع متنوعة، كانت القراءة العامل الأهم الذي بدأها وأطّرها، فأطلقت على صفّنا الثلاثي في الطائرة «جناح القرّاء»، إذ أن كلًا من ثلاثتنا قد حمل معه كتابًا وقرأ لبعض الوقت أثناء الرحلة. تبيّن لاحقًا أن الفتاتين غريبتان عن بعضهما. فالأولى، صاحبة كتاب كامو على يساري، كانت فتاةً إسبانية انتقلت واستقرت في إدنبره منذ 8 سنوات، والأخرى على يسارها اسكتلندية مستقرة في موطنها، درست الماجستير في حقوق الإنسان وتعمل في منظمة غير ربحية تُعنى بخدمة الأطفال. تحدثنا عن القراءة والكتب، والأفلام والمسلسلات، والسفر، والعمل، والحياة. تعلمت منهما الكثير حول إدنبره، وشاركَتا معي توصيات مميزة لبعض المعالم والأماكن التي تستحق الزيارة. (مثل مطعم Chez Jule's، ومنطقة Summerhall، ومهرجان The Fringe الذي يعد أكبر تجمع فني في العالم، لكني رحلت يوم بدايته ولم أستطع حضور أي من فعالياته).

شعرت بالامتنان لهما على الانفتاح وتبادل أطراف الحديث، وشعرت بنوع من النمو في اللياقة الاجتماعية، بعد فترة من العزلة والتخلي عن المبادرة في التحدث مع الغرباء.

أمارس التحدث مع الغرباء من وقت لآخر. فالمحادثات العشوائية قد تخرج الإنسان من قوقعته الخاصة، وقد تفتح أبوابًا غير مكتشفة. قد تكون وسيلة للمعرفة واستكشاف الحقيقة (أقوى من الكتب والمحاضرات)، وقد تكون مجرد قضاء وقت مسلٍّ. وفي أسوأ الأحوال؛ يمكن الانسحاب منها بسهولة دون أضرار تذكر.

في جميع الأحوال، هكذا كانت افتتاحية رحلتي إلى إدنبره الجميلة.

البحث عن الجوال المفقود

انضمت إلينا أختي الكبرى من الجهة الأخرى من الكوكب، بعد وصولنا ببضعة أيام. في يوم وصولها بسلام، قررنا تناول وجبة الغداء في مطعم عجيب غريب، اسمه Duck and Waffle (البط والوافل). هو اسم على مسمى، إذ يقدم البط والوافل معًا، مع قطعة من البيض، ضمن الوجبة الكلاسيكية.

عندما هممنا بالانطلاق من الفندق إلى المطعم، انقسمنا إلى فريقين: فريق ذهب مع الباص، وفريق آخر مع سيارة أوبر. أنا وأختي الكبرى كنا ضمن فريق الباص. وصلنا إلى محطة المطعم، ثم ترجّلنا نازلين. بعد نزولنا بدقيقة أو اثنتين، تساءلت أختي الكبرى عن جوالها، وفتشت عنه في حقيبة يدها، فلم تجده. قالت يبدو أنني نسيته في الفندق. ثم طلبت من أختي الأخرى (التي كانت معنا في الباص) أن تتفقد Find My iPhone وهكذا فعلت، لكن لم تكن هناك إشارة واضحة. افترضنا أنها نسيت الجوال في الفندق وأكملنا المسير إلى فندق البط والوافل. دخلنا المطعم والتقينا بفريق أوبر، الذي سبقنا بدقائق. ثم طلبنا الأطباق والمشروبات. في هذه الأثناء، تفقدت أختي الكبرى Find My iPhone من جوال أخي الأصغر، وهنا كانت الصدمة: اكتشفت أنها تركت جوالها في الباص، وليس الفندق. هنا بدأت حالة الذعر «ايش أسوي؟؟ جوالي فيه كل شيء! لازم ألغي بطايقي. أو: بقوم الحين وألحق الباص وأجيبه...» وبالفعل قامت من مقعدها ومضت نحو مخرج المطعم.

عندها قررت اللحاق بها والذهاب معها في رحلة البحث عن الجوال المفقود. طلبت أوبر سريعًا. أتت السيارة في غضون دقائق، ثم بدأت مغامرة الصيد.

لتكونوا معي في السياق: كنا قد نزلنا من الباص، ودخلنا المطعم، وطلبنا القهوة أولًا ثم الوجبات. في هذه الأثناء كان الباص قد مضى في طريقه. أي أن الأمر قد استغرق من ربع~نصف ساعة حتى ركبنا سيارة الأوبر.

ونحن في السيارة كنا نتتبع فريستنا من مصدرين بالتوازي: جوال أخي الأصغر الذي نتابع فيه Find My iPhone، وجوالي الذي نتابع فيه سير الباص عبر خرائط قوقل، وذلك للتحقق مما إذا كان الجوال في مرتعه الأصلي، داخل الباص، على الأرض أو الكرسي، وأن يدًا لم تخطفه محوِّلة مهمتنا البسيطة إلى إصدار خاص من فيلم المهمة المستحيلة.

بدأنا الرحلة من موقع المطعم الواقع في منتصف المدينة، والباص حينها قد خرج من تلك المنطقة متوجهًا نحو الطريق السريع إلى مدينة قلاسقو. كان التوقيت عند ساعة الذروة. الشوارع في أوج ازدحامها، وإشارات المرور تعاندنا بأضوائها الحمر. استمرينا بمراقبة الجوال عبر المصدرين، وكنا نراه يبتعد عنا أكثر فأكثر، والمسافة الفاصلة تتزايد شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت. لكن الأمر المطمئِن هو التطابق الملاحَظ بين موقع الجوال في Find My iPhone وموقع الباص عبر خرائط قوقل. أي أن الجوال لم يخرج من الباص (حتى الآن).

طالت المدة والمسافة. استمر الحال لما يقارب الساعة أو الساعة والنصف ونحن نسابق أنفسنا والزمن، إلى أن بدأ أمر ما بالتغير. بدأ موقع الجوال الظاهر في Find My iPhone ينحرف عن مسار الباص المحدد على خرائط قوقل. عندها افترضنا الأسوأ: شخص ما أخذ الجوال من الباص. كنا في حيرة لبضعة دقائق: هل نلاحق الباص ونسأله، أم نتبع فريستنا أينما ذهبت؟ اتبعنا الخيار الثاني، وتابعنا سيرنا نحو اتجاه الجوال، تاركين مسار الباص في سبيله. خرجنا من مدينة إدنبره، وتجاوزنا المطار بمراحل في الطريق السريع نحو مدينة قلاسقو. أكملنا المسير، إلى أن اقتربنا من موقع الجوال، وطلبنا من السائق الانعطاف نحو اليمين.

كانت منطقة شبه خالية، بين مدينتين، وفيها بعض المصانع هنا وهناك. هل يا ترى سرقه مجرم يعمل في المصانع؟ هل نخاطر بذهابنا إلى هذه المنطقة؟ أليست سلامتنا أولى من الجوال وأي سلعة أخرى؟ هل نعود أدراجنا ونرسل نموذجًا إلى شركة الباصات، أو نبلغ الشرطة والسلطات، ونرضى بضياع الجوال كقدر مكتوب؟ تساؤلات كهذه وأكثر خطرت على أذهاننا، إلا أننا أكملنا المسير على أية حال، وطلبنا من السائق الانعطاف لليسار، فاليمين، فاليسار أو اليمين (لا أذكر بالضبط)، المهم أننا تابعنا هدفنا المنشود. وفجأةً: تداااا! نلمح مجموعة من الباصات مصطفة في أرض واسعة مخصصة لإيقاف الباصات، عند مبنى يتبع لشركة النقل. من الواضح أن يوم عمل السائق قد انتهى الآن، وحان وقت تسليم الباص للسائق التالي. شعرنا بانفراجة وراحة كبيرة عند رؤية ذلك المنظر الذي يبعث الراحة: مجموعة من الباصات العامة المصطفة في أمكانها بانتظام.

بادر سائقنا بالاصطفاف قريبًا من المبنى. نزلنا، أختي وأنا، واتجهنا نحو الباب، وصادفنا أحد الموظفين وقد كان على وشك الذهاب ومغادرة مقر عمله. سألناه عن المفقودات، فرحب بنا وأشار نحو المكان المخصص، ثم مشى معنا إلى أن تأكد من وصولنا إلى المكتب المخصص. كان مكتبًا متواضعًا في الطابق الأول. دخلنا المكتب (مع الموظف) فنادى زميله وشرح له الأمر، فرحب بنا الزميل وأشار إلى صندوق مقفل وفتحه أمامنا قائلًا أنه لا يوجد سوى جهاز آيفون واحد فقط، ولابد أنه لأختي. ألقت أختي نظرة على الصندوق وأكدت أن هذا هو جهازها. طلب منها فتحه بكلمة المرور، فتحته بسهولة. طلب منها التوقيع على ورقة استلام. وقعت الورقة. ثم بشرنا مع ابتسامة طيبة That's it :) «هذا كل شيء». ودعناه وودعنا مع تمنيات بقضاء مساء سعيد. عدنا إلى سائقنا الذي ظل منتظرًا في الخارج، ثم أعادنا إلى الفندق.

هذا الموقف الذي مر بسلام أعطى مؤشرًا عمليًا بالأمان. جوال آيفون بأحدث إصدار ظل قرابة الساعتين في باص عام ولم يلتقطه أحد. حتى سائق الباص كان بمقدوره دسّ الجهاز في جيبه وبيعه في أقرب محل بسعر مربح، لكنه قرر وضعه في صندوق المفقودات بأمانة.

على هامش القصة: عندما وصلنا إلى مطعم البط والوافل، كنت قد وصلت إلى أقصى درجات الجوع، مع رغبة ملحّة بشرب الجرعة الأولى من القهوة اليومية. فقد استيقظت متأخرًا بعد سهر طويل في الليلة السابقة، ولم تتسنَّ لي فرصة التمتع بروتين صباحي عذب. وبعد انتهاء مغامرة تتبع الجوال وعودتنا إلى الفندق، وجدنا أطباقنا محفوظة في علب «تيك آوت»، وتذوقت البط والوافل بحرارة دافئة وعلى أرضية غرفة فندقية. البط والوافل وجبة غير مألوفة، إلا أن طعمها في ذلك اليوم كان مختلفًا عن أي بط ووافل في العالم.

وعلى ذكر الجوع:

شعر نبطي في المطعم الإيطالي

قبل رحلة إدنبره بحوالي أسبوعين، كنت مع أصدقائي في رحلة برية شملت كلًا من ألبانيا، الجبل الأسود (مونتينيغرو)، وكوسوفو. أثناء الرحلة، ابتكرنا لعبة اعتباطية كانت عبارة عن تأليف أبيات من الشعر النبطي من المواقف اليومية. طبقناها على عدد من المواقف، وكان الأمر مسليًا ومضحكًا.

أترككم الآن مع الرسائل التي شاركتها مع أصدقائي:

مرةٍ كنا في مدينة إدنبره

طلعنا نتغدا في المطعم الإيطالي

والجوع أغضبنا وأظهر بنا البخل والشرَه

من شافنا قال عقولهم في مستوى الأطفالي

وحنا نبي نبلع نعبي بطوننا للحنجرة

نحمد الله ونرجع أعقل بني الإنساني

بعد فقرة الجوع والغضب، استمتعنا بوجبة لذيذة من الكوزين الإيطالي:

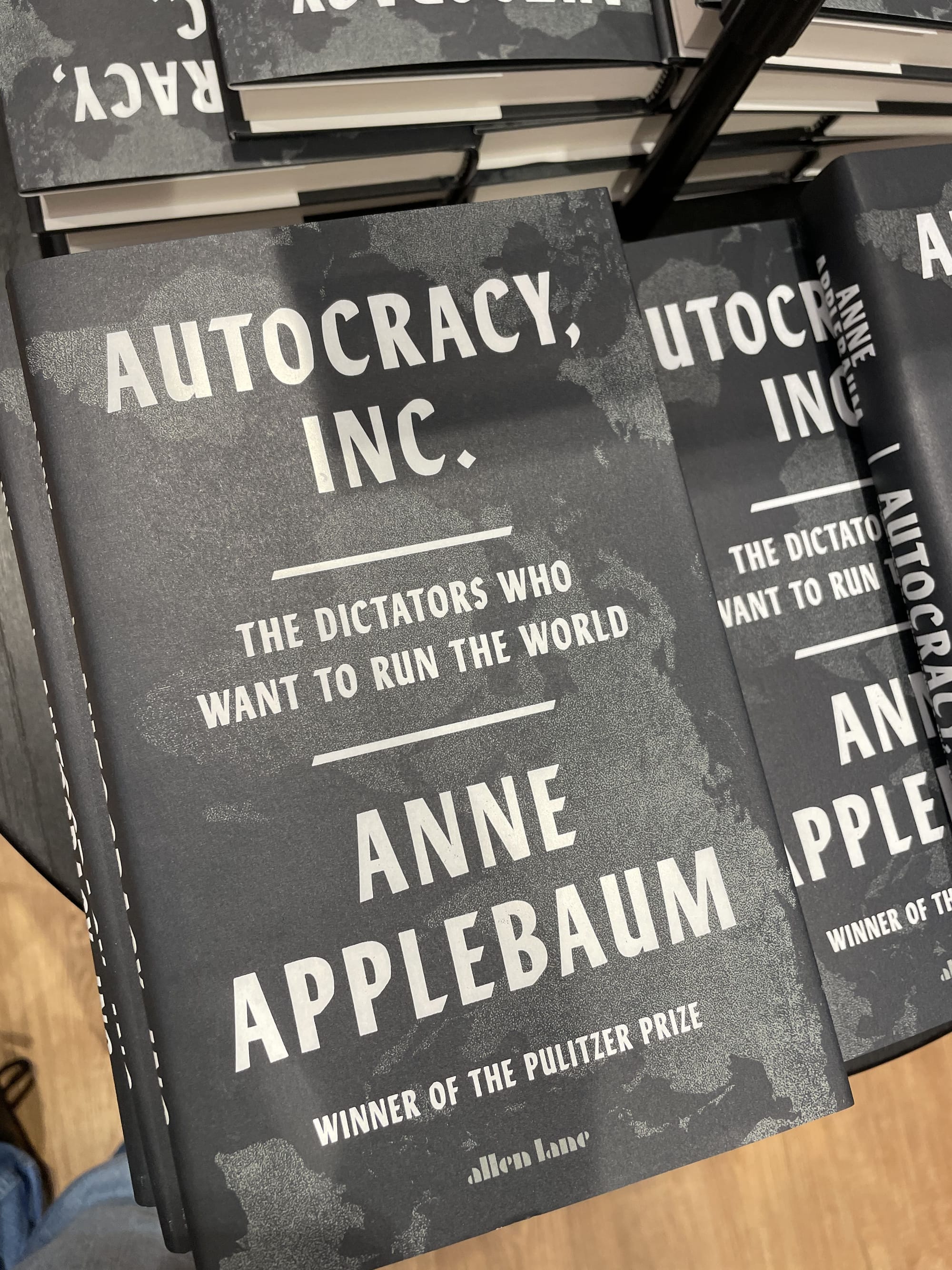

الكتب المستعملة

كنت مع إخوتي نتمشى قريبًا من الشاطئ، وإذ بمحل عشوائي لفت انتباهنا فقررنا الدخول. كان متجرًا محليًا بأجواء كلاسيكية، يعرض السلع المستعملة، مثل الأواني والأبجورات والملابس، والكتب. وجدتني تلقائيًا أسير نحو زاوية الكتب، تشدني إليها كمغناطيس لا يقاوم. بدأت تصفح الكتب والانتقال من كتاب لآخر، ودخلت حالة انتشاء عقلي أنْستني العالم بكل ما فيه. هذا الموقف البسيط ترك أثرًا بالغًا عليّ، شرحته يومها لصديق في رسالة صوتية:

كان هذا الموقف عاملًا مهمًا حفَّزني للتفكير بجدية بإطلاق المدونة وفي أسرع وقت. بعدها بأيام أطلقت الموقع ونشرت التدوينة الأولى «وأخيرًا!».

ميت أب

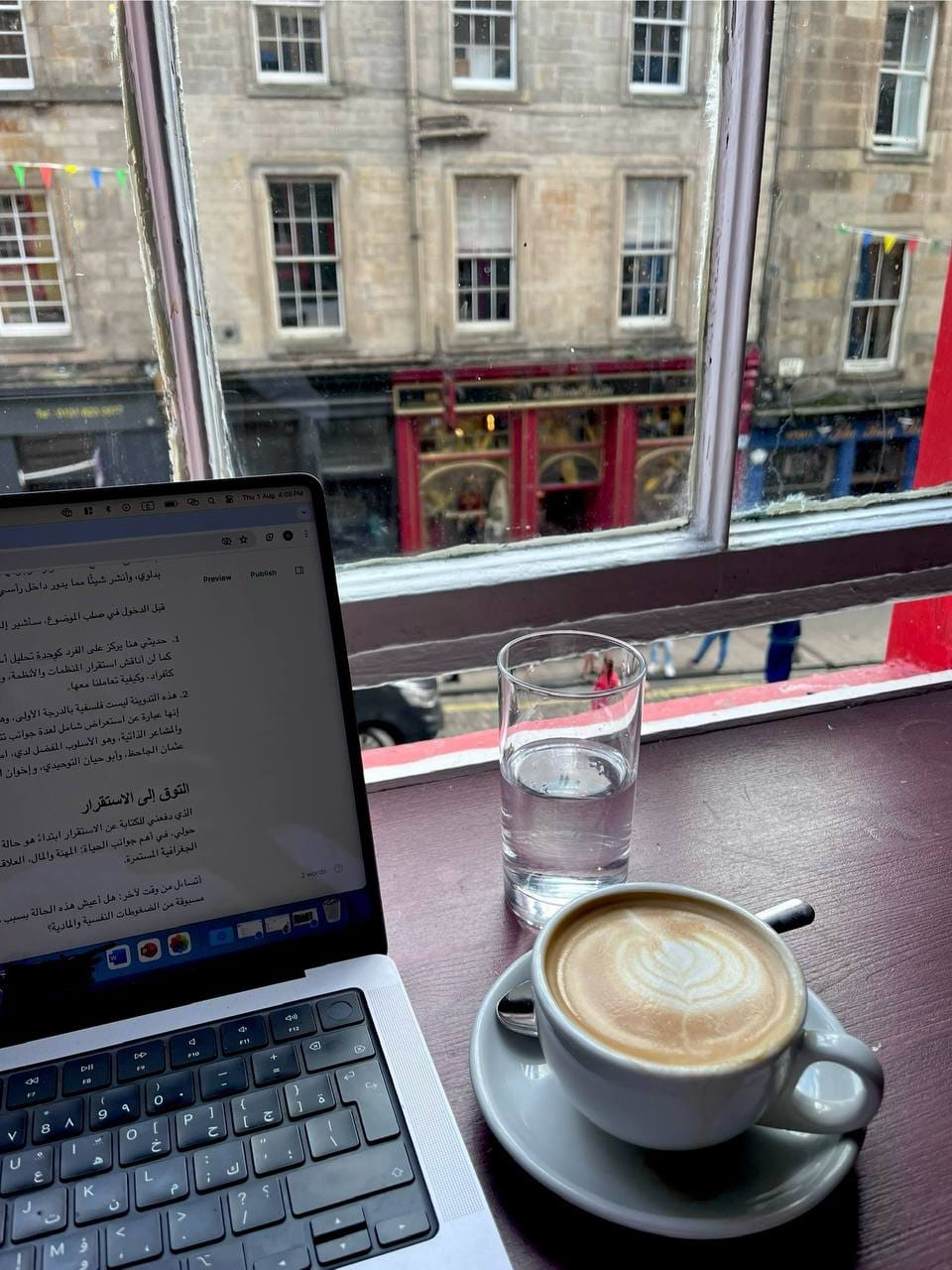

حضرت لقاءً مجتمعيًا تعرفت عليه عبر تطبيق Meetup بعنوان Edinburgh Summerhall Writing Group، وهو عبارة عن لقاء أسبوعي لتحفيز الناس على الكتابة، كل في مجاله، باتباع طريقة Pomodoro. يجتمع الحاضرون في مكان واحد، ثم تبدأ حصة للكتابة المركّزة لمدة 25 دقيقة، ثم يتوقف الجميع في فاصل لبضعة دقائق، ثم حصة أخرى للكتابة المركّزة لمدة 25 دقيقة، ثم فاصل آخر، ثم حصة أخيرة لـ25 دقيقة، ثم يُختتم اللقاء. لا يهم ما تكتب، سواء كان بحثًا أم كتابًا أم تدوينة أم خواطر شخصية؛ المهم أن تكتب فحسب.

كان لقاءً لطيفًا، بدأت فيه كتابة تدوينة «عن الاستقرار الوجودي»، إلا أنني بكل صدق لم أتمكن من التركيز تمامًا، ولم أنجز الكثير. اكتشفت أنني لا أفضل الكتابة بتواجد أشخاص آخرين، حتى لو لم يفهموا لغتي.

خضت تجربة مشابهة في الرياض عن طريق «Entropia Social Club | نادي إنتروپيا الاجتماعي» وكانت أفضل، لأن وقت الكتابة تفرّق الحضور كلٌّ في زاويته، بينما في إدنبره كنا على نفس الطاولة، فلم أستطع التركيز.

معالم ولقطات عشوائية

في هذه الفقرة الأخيرة سأشارك بعض المعالم واللقطات العشوائية التي التقطتها عدستي غير الاحترافية خلال الرحلة.

- شارع فيكتوريا

- مقهى بيت الفيل The Elephant House

كانت الروائية البريطانية جيي. كيي. رولنق ترتاد هذا المقهى لكتابة رواية هاري بوتر. كنت محظوظًا بالجلوس فيه وكتابة أجزاء من تدوينة «عن الاستقرار الوجودي» هناك.

- التماثيل والنصب التذكارية

تتزين مدينة إدنبره بالعديد من التماثيل والنصب التذكارية الراقية. هذا الأمر يضفي جمالية خاصة للمكان، خاصة عندما تكون الشخصيات معروفة ولها إسهامات مثرية في حياة البشر وغير البشر.

- عشوائيات

خاتمة

قد يكون انطباعي عن إدنبره مجرد أخيولات Fantasies «شهر العسل»، وأن المعيشة تختلف عن السياحة. هذا أمر غير مستبعد. بغض النظر عن ذلك، أردت مشاركة تجربتي الشخصية في هذه الرحلة فحسب.

إذا وصلت إلى هذه الفقرة، أشكرك على وقتك وانتباهك. أرجو أن تكون التدوينة تستحق الوقت والانتباه.

نلتقي مجددًا في تدوينات وقصص أخرى قريبًا.

النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لتلقي آخر التحديثات.